地震と免震技術

次の大地震はどこでいつごろ起きるの?

いかに科学が進歩した今日でも残念ながら不確定性の高い地震を正確に予知することは困難です。ただ、予知することはできなくても発生の可能性を予測することは可能です。これに対して防御手段を講じることは無意味ではありません。

|

北海道・東北・東関東

北海道から三陸沖にかけてはほぼ20年間の「活動期」とその後20年間の「静穏期」の地震サイクルを示しています。さらに、宮城県沖から茨城県内陸あるいは相模トラフの地震発生で終結する傾向があります。 西関東・中部・近畿・四国 中部・近畿地方では地震活動が東(駿河トラフの東海地震)から西のブロック境界(東南海地震)へ移動し、最 後に南海トラフでの南海地震が起きる傾向があり、この前兆現象として内陸型地震が多発するともいわれています。これらの地震は概ね100年~150年程度 の間隔で発生しており、さらには同時発生の危惧も発表(中央防災会議2002.12.24)され今世紀初頭が最も警戒される時期と指摘されています。 |

南海トラフ沿いの巨大地震の震源域

|

九州

九州地方ではプレートの移動により約5万年後には雲仙・阿蘇・別府に至る断層群で2つに分かれることが予測されています。

大陸プレート境界(トラフ)以外の内陸にあっても、断層のズレが地震の発生につながります。例えば、阪神淡路大震災を引き起こした野島断層のズレがまさに これにあたります。日本列島には、活断層が2000あまりも存在し、いつどこで地震が起こっても不思議でない地震環境にあるのです。発生予知は困難です が、必ず地震は起こると予測し、これに備えなければならないのは確かのようです。

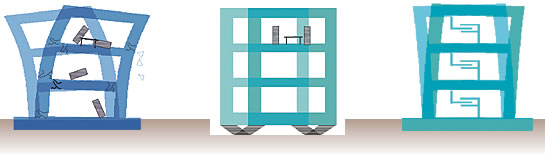

どうすれば、安全の確保や資産の保護ができるの?

|

||

|

|

|

免震構造はどんな建物に採用できるの?

原理的にはどのような建物にも免震構造の適用は可能ですが、現在使用可能な免震装置の能力やコストを考えるとオールマイティとはいえません。 しかし、以前は難しいとされていた軽量の戸建住宅への展開や、高層ビルにまで免震構造は採用されつつあり、適切に設計できればすべての建物に免震構造がとられる日が来るのも遠くない未来かもしれません。

免震建物は高価じゃないの?

免震建物は一般に免震層を作る必要があるため、1層分の躯体と免震装置の費用が余分にかかります。また、ゴードウェルジョイント(エキスパンション)、配管、電気配線など付帯設備も必要となります。さらに維持管理のための点検が義務付けられていますので定期的な費用の支出があります。しかし、全体の構造が楽になることから躯体の断面を低減することも可能となります。特に耐震設計ではSRC構造が必要な建物でも免震にすることでRC構造をとることが可能となる場合もあります。これらの差し引きにより、最近では在来工法に対するコストアップは3~5%前後の事例が増加しています。 (但し地盤の状況や建物の構造、用途や目標性能の違いにより大きく異なる場合もあることをご理解ください。また維持管理費用は別途となります。)

何十年も建物を支えても大丈夫?

ゴードウェルベアリングに使用されるゴムには老化防止剤などが配合され、実際の使用条件で60年以上の寿命があると予測しています。一般にゴム材料は高温にさらすことで促進劣化が可能であり、およそ60年間の使用に対して設計上で考慮した変動率以内に収まることを確認しています。

火事になっても大丈夫なの?

免震層には可燃物を置かないことになっておりますので、火災は想定しておりません。ただし、ゴム表面に着火しても表面に炭化層が形成され、内部への酸素の供給が阻害され燃焼速度は非常に遅いことが確認されています。 耐火用のカバーを取り付けることでゴードウェルベアリングは、中間階免震や、免震ピットを駐車スペースなどに用いる場合にも対応が可能です。